vol.400(3月31日)

<URLから記事を閲覧すると、写真や図表が閲覧でき、より理解できます>★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★

メルマガニュースはPNGにかかわるニュースを選択して

ご案内いたしております。

インターネット上等で配信されておりますPNGについての記事を取りまとめ

会員の皆さまにご連絡いたしておりますが、その報道、配信内容について、

特定の考え方などを協会として支持するものではございません。

★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★

◎ アジ研ポリシー・ブリーフ:パプアニューギニアの持続的発展と鉱物資源開発

(2025.3.26、アジア経済研究所)

https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Reports/AjikenPolicyBrief/236.html

• パプアニューギニアでは資源開発利益の分配方法を見直す動きがある。

• 資源開発利益を将来の世代に裨益できる仕組み作りが課題である。

パプアニューギニア(PNG)は面積46万1693平方キロメートル(日本の約1.25倍)、

人口約1178万人(2021年、PNG統計局)で、太平洋島嶼国のなかで別格の存在である。

800以上の言語が存在し、部族やクラン間の対立がしばしば深刻化することで知られる。

他方、PNGは資源輸出国という別の顔を持つ。特に金、銅、石油、天然ガスなどの鉱物資源に恵まれ、

その開発・輸出が近年の成長の原動力となっている。

液化天然ガス(LNG)の日本、中国、台湾への輸出が2016年に始まり、日本のエネルギー政策からもPNGは重要な存在である。

一般に資源輸出国では資源開発の利権をめぐる国内対立が生じることが多い。

いわゆる「資源の呪い」である。PNGも、パングナ銅山を擁するブーゲンヴィル島と中央政府との長期の武力紛争を経験した。

1998年の停戦を経て、2000年に和平合意が成立したが、分離独立を求める運動は続き、

2019年の住民投票では独立派が勝利し、政治的な争点となっている。

以下では、ポルゲラ鉱山の利益分配方式の見直し問題を検討し、PNGの持続可能な発展と鉱物資源開発について考える。

資源開発利益の分配方式の確立

PNGでは資源開発をめぐる紛争・対立の経験から、

資源開発利益の配分方法と「開発フォーラム」と呼ばれる交渉メカニズムの基本的な枠組みが1990年代に制度化された。

その後の資源開発事業においても参照されてきた。

開発の障害になると従来考えられたのがPNGや他の太平洋島嶼国にみられる慣習地の存在であった。

慣習地は部外者への移譲等ができないとされるからである。

PNGでも国土のほとんどは部族・クランに属する慣習地であり、

そのため、植民地期から慣習地改革が模索されたが大きな成果を得なかった、そこで編み出されたのが、

慣習地とそこから得られる利益の管理を担う法人制度の創設であった。

これにより慣習地のままで資源開発が進められるようになった。実際の開発プロジェクトでは地権者などの確定のため、

人類学者を含む専門家によるサーベイが行われる。

資源開発の利益分配の主要な項目は、金など鉱物資源の生産量に応じたロイヤリティ収入、

鉱山開発を合弁で実施する事業会社の株式・持分保有である。外資企業、PNG中央政府、

州政府、現地の慣習的土地所有者の法人が株式・持分を保有する。このほかに鉱山会社は、

土地の利用について土地所有者に対する補償(鉱山や関連施設のほか、現地への道路やパイプラインが通過する土地など)、

学校や現地での関連事業を提供することで現地への利益の還元を図る。また、税控除を認めることと引き換えに、

事業会社が現地での道路などインフラ整備も行う。具体的な配分は鉱山によって異なる。

ポルゲラ鉱山の操業停止からの教訓

今後の同国の鉱物資源開発の行方を見るうえで試金石となるのは、

エンガ州のポルゲラ鉱山(Porgera Mine)の操業停止問題である。

金などを産出するポルゲラ鉱山は1990年後半に操業を開始し、上述の利益分配方式に従い、PNG側にも多くの利益を与えてきた。

しかしながら、政府は、操業に必要な特別許可を更新せず、同鉱山は2020年に操業を停止した。

PNG側は、利益分配の比率の引上げを意図したものであった。

その再開に向けた利害関係者間の交渉が続けられてきた。

親会社のバリック(Barrick)社(本社カナダ)は、同社が委託した独立系民間シンクタンクINAの報告書に基づき、

ポルゲラ鉱山がPNG経済に大きく貢献してきたことを主張した。

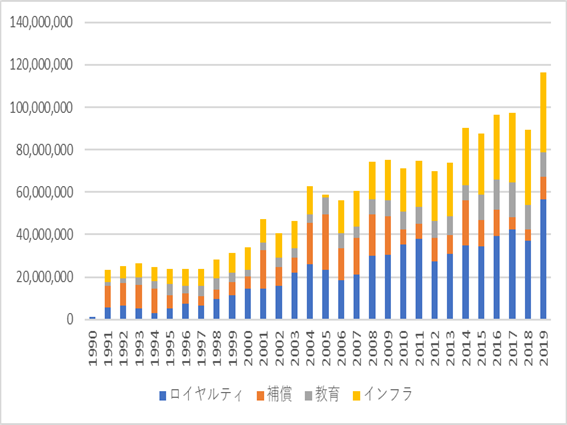

図1は、同報告書で示されたPNG側への経済効果の一部を示したものである(名目値。キナ)。

たとえば、停止前の同鉱山からのロイヤリティ収入は20億円(5666万1063キナ。1キナ=38.6円)であった。

図1 ポルゲラ鉱山からのロイヤリティ収入等

(出所) J. Fallon, Economic Impact of Porgera Mine (INA, 2020)より筆者作成。

2022年4月にバリック社とPNG政府との合意が成立し、事業会社のポルゲラ合弁会社のバリック社側が49%、

PNG側が51%を保有することとなった。PNG側は鉱山開発の利益分配の見直しに成功したのである。

しかしながら、操業停止により、本来、事業会社だけでなく、州政府や現地コミュニティが得るべき利益が失われたことに加え

、操業停止期間も鉱山施設の維持等の経費が必要とされた。双方にとってコストの高い交渉であったと言えよう。

その後関連協定の締結が行われ、2024年の早い時期に操業が再開できると期待されたが、

再開に至らなかった。現地の治安悪化が深刻化したからである。

ポルゲラ鉱山のあるエンガ州はもともと部族間対立が激しい地域として知られるが、

鉱山の操業停止によって利権をめぐる対立が深まったほか、他州からの住民の移住が進むなどの問題が発生した。

また、2024年5月にエンガ州で発生した地すべり災害では同鉱山は直接の影響を受けなかったが

、同地域の情勢に影響を与えた。政府は、利益分配方法の再交渉に成功したものの、

同鉱山は治安問題の解決が操業再開の課題となっている。

利益分配の再交渉は、経済成長を背景にPNGが国家としての自信をつけてきたことの現れでもある。

1975年に独立したPNGは、2025年に独立50周年を迎える。自治領時代の1968年から政権を担い

、建国の父とされる初代首相のマイケル・ソマレが2021年に84歳で死去したことは、政治家の世代交代を印象づける。

ソマレ首相は、2011年に政変で失脚するまで断続的に3期通算16年間在職し、また、ブーゲンヴィル問題の解決に奔走した。

他方、2019年就任のマラペ現首相はPNGを豊かな国にすると宣言する。再交渉がそのアジェンダの一つと位置付けられたとみられる。

なお、再交渉は同首相が財務相であった2017年に始まった。

かつてPNG政府は、産出量の低下で外国企業が撤退の意向を示したオクテディ鉱山について、

政府が持分を増やす形で開発会社の実質的な国有化に成功したことがある。

しかし、現に操業中のボルゲラ鉱山の交渉は異なる展開となった。

今後の課題

鉱物資源開発は大きな利益をPNG政府や地方住民に与えている。

鉱物資源開発の利益は、政府だけでなく、事業会社を通じて、現地コミュニティに還元され、

学校、現地の新たな事業、インフラ整備の財源となっている。

しかしながら、地元に還元された利益が等しく住民に行き渡っているとは言いがたい。

また、鉱物資源に恵まれた地域とそうでない地域との格差もある。さらに留意すべきは、

鉱山には寿命があり、産出量が減り、やがて閉山する時が来ることである。

将来の世代に開発利益を残すための工夫も必要である。

新たな産業育成、雇用創出、人材育成等を通じて、持続可能な発展を達成するため、

資源開発から得られた利益を有効に活用していくことの重要性は誰の目にも明らかである。

しかしながら、これはガバナンスの改善なしには実現することは難しい。

たとえば、JICAがPNGにおいて進める「資源収入管理能力向上プロジェクト」は資金管理・利用の改善を狙ったものである。

鉱物資源開発の利益がより適正に利用されるような仕組みづくりが進むことを期待したい。

(いまいずみ しんや/新領域研究センター)

★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★

◎ パプアニューギニアにおける二国間クレジット制度(JCM)の第1回合同委員会を開催しました

(2025.3.21、在PNG日本国大使館)

https://www.png.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000351.html

2025年3月21日、日・パプアニューギニア間の二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism: JCM)の

第1回合同委員会をパプアニューギニア独立国にて開催しました。

関連サイト:環境省ホームページ

★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★

日・パプアニューギニア間の二国間クレジット制度(JCM)の第1回合同委員会を開催しました(2025.3.27、環境省)

https://www.env.go.jp/press/press_04663.html

■ 合同委員会概要

合同委員会は、JCM に係る二国間文書に基づき設置され、日本国及びパートナー国の代表により構成され、

JCM に係る規則及びガイドライン類の採択、方法論の承認、プロジェクトの登録及び発行する

JCMクレジット量の各国政府への通知を行う委員会です。

今回は、初のパプアニューギニア独立国(パートナー国)との合同委員会であり、JCMに係る規則及びガイドライン類を採択すると共に、

JCMを含むそれぞれの国における気候変動政策の動向及びパリ協定第6条に関する取組について情報交換を行いました。

■ 第1回 日・パプアニューギニア間の合同委員会

(1) 概要

日時:2025年3月21日(金)

会場:パプアニューギニア気候変動・開発庁(オンラインとのハイブリッド開催)

(2)参加者

(日本側)○:オンライン参加者

・ 在パプアニューギニア日本国大使館 参事官 玉光 慎一(共同議長)

・ 在パプアニューギニア日本国大使館 一等書記官 髙橋 洋一郎 ○

・ 在パプアニューギニア日本国大使館 二等書記官 田中 秀知

・ 在パプアニューギニア日本国大使館 Ms. MALD Bathsheba

・ 外務省国際協力局気候変動課 気候変動交渉官 足立 宗喜 ○

・ 経済産業省イノベーション・環境局GXグループ地球環境対策室 室長補佐 三井 博行 ○

・ 林野庁計画課海外林業協力室 室長補佐 岩間 哲士 ○

・ 環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官室 参事官補佐 工藤 俊祐

・ 環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官付JCM推進室 国際炭素市場調整官 宇賀 まい子

他、オブザーバー13名、事務局3名

(パプアニューギニア側) ※ 部局名及び役職名は仮訳

・ 気候変動・開発庁 長官代理 Ms. Debra Sungi(共同議長)

・ 環境保護・保全庁 Ms. Katharina Maoia

・ 首相府及び国家行政評議会 再生可能エネルギー課長代理 Ms. Diana Gora

・ 国家エネルギー庁 コミュニティアウトリーチマネージャー Ms. Rensie Panda

・ PNG電力公社 政府渉外 Mr. Stanley Kewa

・ 高等教育・研究・技術省 Mr. Samuel Vaulai

・ 運輸省 Mr. Scott Arikapu

他、オブザーバー4名、事務局4名

(3) 主な議題と結果概要

① はじめに:

日本側共同議長の在パプアニューギニア日本国大使館 玉光参事官から、

パプアニューギニア独立国政府を始めとする両国の関係者への謝辞を述べるとともに、

両国のJCMに関する継続的な協力の重要性を強調しました。

パプアニューギニア側共同議長の気候変動・開発庁Debra Sungi長官代理からは、

パプアニューギニアのNDC達成に向けたJCMへの期待が述べられました。

② 運営に関すること:

合同委員会実施規則が採択されました。

③ 規則及びガイドライン:

パリ協定第6条に沿ったJCMに係る規則及びガイドラインが採択されました。

④ 計画中のJCM事業の事業概要書 (project idea note: PIN):

国民の電化率の低さが社会的な課題となっているパプアニューギニアにおいて、

送電時の電力ロスを削減する高効率送電線を敷設することにより大規模な省エネ化を図るプロジェクトについて、

事業概要書(Project Idea Note:PIN)の内容が承認されました。なお、本件は、環境省がクレジットを取得することを条件に、

アジア開発銀行(ADB)に拠出したJCM日本基金を通じて事業投資コストの一部を支援する計画です。

⑤ 日本とパプアニューギニアのJCMに関する政策対話:

合同委員会の開催後、それぞれの国の気候変動政策の動向、日本政府のJCM資金支援事業の紹介、

JCM登録簿システム及びJCM Global Matchについて発表があり、意見交換が行われました。

今後は、採択されたJCMに係る規則及びガイドライン類に基づき、

パプアニューギニア独立国におけるJCMプロジェクトの実施が可能となります。

採択されたJCMに係る規則及びガイドライン類並びにミーティングレポートについては、

JCMウェブサイト(https://www.jcm.go.jp/)に順次掲載されます。

★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★

行ってみたい海外、1位はまさかの… 国内は南北に人気集中 旅先のエピソードも紹介《アンケート調査結果》

https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/638732?page=3

【海外編】

行ってみたい場所

・キューバ キューバンビートに浸りたい(高崎市、60代男性)

・南極大陸 ペンギンなど野生動物を見たい(前橋市、40代女性)

・モロッコ 化石の産地を見てみたい(前橋市、70代男性)

・フィンランド オーロラを自分の目で見てみたい!(高崎市、50代男性)

・トルコ カッパドキアで気球に乗りたい(吉岡町、40代女性)

・パプアニューギニア 「ライアの祈り」(森沢明夫著)を読んで現地の人に親近感が湧き、

自分の目でどんな国なのか確かめたくなった(太田市、20代女性)

・メキシコ 現地で暮らす子どもたちに会いに行きたい(沼田市、60代夫婦)

行ってよかった場所

・ケニア サファリやマサイ族。異文化を味わえた(県外、20代男性)

・イギリス(湖水地方ウィンダミア)訪れてから20年以上経つが、いまだ心の奥に残る美しい場所。

あんなに穏やかで落ち着く場所を他に知らない(高崎市、40代女性)

・プエルトリコ カリブ料理が美味しかった。アジア人が全くいなかったので滞在中英語しか通じず、

よい勉強になった(前橋市、40代女性)

・オーストラリア 高校時代にホームステイで訪れたことがあり、

人も温かくご飯も美味しかったからです(前橋市、20代女性)

・スイス 自然の豊かさと、文化・世界遺産。高山鉄道と、少しの散策歩行(前橋市、80代男性)

・トルコ 親日家が多く、遺跡が素晴らしい。郊外に出ると昭和時代に戻れた気になれる(太田市、70代男性)

・ベトナム エネルギーがあふれている。みんな笑顔が多い。食事が日本と似ている。新しい発見が多い(高崎市、50代男性)

・ニュージーランド カフェテリアで牛乳が飲み放題だったから(前橋市、60代女性)

<この後を省略しています>

★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★

2025年の「安全な国ランキング」、日中韓の順位は?―台湾メディア(2025.3.27、dmenu)

https://topics.smt.docomo.ne.jp/amp/article/recordchina/business/recordchina-RC_950729

台湾メディアの民視新聞網は26日、世界の国や都市に関するさまざまなデータを提供するウェブサイト

・Numbeoによる2025年版の「安全な国(国別安全指数)ランキング(Safety Index by Country 2025)」を紹介した。

同指数は147の国と地域について、現地住民や観光客が日中および夜間に街を歩くことへの安心感、

殺人や強盗、性的暴行、差別、嫌がらせ、窃盗などに関する情報を基に点数を算出し、

ランク付けしているという。

1位は欧州の小国・アンドラ。観光業を主な産業としており、経済力が高く、犯罪率が低いため、

全体的な安全水準が高いと評価された。2位はアラブ首長国連邦(UAE)、3位はカタールと中東の国が続いた。

4位は台湾で、民視新聞網の記事は「暴力犯罪と窃盗の発生率が比較的低いことが評価された」と伝えている。

5〜10位はオマーン、マン島、香港、アルメニア、シンガポール、日本。

そのほかの主要な国では、15位が中国、17位が韓国、46位がスペイン、50位がタイ、51位がロシア、52位がドイツ、

66位がインド、79位がイタリア、82位がオーストラリア、87位が英国、89位が米国、105位が北朝鮮、110位がフランス、

132位がブラジルなどとなっている。

ワースト3はハイチ(145位)、パプアニューギニア(146位)、ベネズエラ(147位)。(翻訳・編集/北田)

★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★

◎ 最終合同調整委員会(JCC)を開催

(森林伐採モニタリングシステム改善を通じた商業伐採による森林劣化に由来する排出削減プロジェクト)

(2025.3.28、JICA PNG事務所)

https://www.jica.go.jp/overseas/png/information/press/2024/1565762_52907.html

2025年3月26日(水)、国際協力機構(JICA)とパプアニューギニア森林庁(PNGFA)は、

ポートモレスビーにて「森林伐採モニタリングシステム改善を通じた商業伐採による森林劣化に由来

する排出削減プロジェクト」 」の

最終合同調整委員会(JCC)を開催しました。

本プロジェクトは、 PNGFAや森林伐採事業者による計画・監視・管理手順

(Planning, Monitoring and Control Procedure: PMCP)や伐採規範(Logging Code of Practice: LCOP)の遵守を研修等を通じて普及し、

択伐後の森林を回復するための天然更新手法の普及、さらには過去の技術協力で開発した森林資源情報管理システム(PNG FRIMS)の活用や、

伐採事業による炭素モニタリング手法の開発と普及を推進してきました。

今回のJCCでは、プロジェクトチームより成果指標のレビューや主要な成果に基づいた提言が発表されました。

これまでに、包括的な研修を通じた関係者のPMCPおよびLCoPに関する理解の深化、天然更新(ANR)の利用手引きの作成、3か所でのANRの試験導入、

そして伐採に伴う炭素排出量のモニタリング・記録・報告の手法開発など、数多くの成果が挙げられました。

JICAとPNGFAの継続的な協力は、パプアニューギニアの持続可能な開発目標の達成に向けた大きな一歩です。

本プロジェクトを通じた取組は、JICAがPNGFA職員の能力強化と主体的な活動の支援に力を入れていることを示しており、

気候変動対策や環境保全に関する長期的かつ戦略的な開発の実現に貢献しています。

●関連リンク

・森林プロジェクトからプロジェクトニュースが届きました。(他開発パートナー連携による林業研修の実施)

・廃棄物管理プロジェクト 第1回合同調整委員会の実施

・パプアニューギニアで学ぶ国際協力と自然保護(日本の大学生が協力隊の任地を訪問)

●最新の活動やイベント情報はフェイスブックでもご覧いただけます。(英語)

JICA Facebook Page

★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★

◎ 年会費お振込みのお願い。

4月にはいりましたら、2025年度の年会費のお願いの書面を会員各位に送付させていただきます。

2025年度も会員の皆様からの変わらぬサポートをお願いいたします。

★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★

◎ 2025年度総会・懇親会開催日のお知らせ

2025年度の総会・懇親会は次の日程で開催がきまりました。

詳細と資料は後日ご郵送させていただきます。皆様の御参加をお待ちいたします。

日時:6月26日(木)11:00から 総会 12:00から 懇親会

会場:霞山会館 (虎ノ門コモンゲートビル)

詳細は少々お待ちください。

★★・‥…―━━━―…‥・・‥…―━―…‥・・‥…―━━━―…‥・★★